この記事は「関連記事:上手にドリップするには?基本編 」の続きです。

内容は自然科学の基礎に則って抽出の謎に迫る入門編となっています。

初心者、ご家庭、プロといった立場を問わず、実践の場に立てば自ずと様々な応用が求められます。そこで本当に役立つ情報とは、「コーヒー」というフィルターを通して色付けや取捨選択がなされたものではなく、より本質に近いものではないかと思います。

圧力が「見えない」ことが混沌の原因

①記事で抽出の基本ポイントとしてお示しした【分量】【温度】【時間】の他にも抽出状態に大きく影響を与えているポイントがあり、それが【圧力】です。

コーヒー抽出に関しての圧力という言葉から、まず思い浮かべるのはおそらくエスプレッソマシンではないかと思いますので、イメージしやすい例としてその原理と構造について簡単にご説明しておきます。

- 本体内部のボイラーで水を沸かし、水蒸気を蓄える

- 常圧(1気圧)では水が通らないほど細かいメッシュの粉(200μm前後)をポルタフィルターと呼ばれる専用ドリッパー内に押し固め(タンピング)、本体にセットする

- 密閉状態を保ったポルタフィルター内に、ボイラーの水蒸気が膨張しようとする力を利用して水を押し込み粉を透過させる

- 通常では溶け出しにくい成分(香りや粉に含まれるガス)までが、わずかな時間(数十秒)で抽出される

この方式では水圧を増減させることが、水の透過と成分の溶解量を決める重要なポイントになっており、エスプレッソマシンで抽出されたコーヒーの濃密な味わいからも【圧力】の果たす役割がいかに大きいかが分かります。

また、通常の抽出方式では見ることの出来ない圧力を可視化するための計測器や調整機が備わった機種もあり、その数値を元に操作するということも可能となっています。

※9気圧前後が一般的

※タンピング:粉をポルタフィルター(エスプレッソマシンで言う所のドリッパー+フィルルター)内に押し固める工程。微粒子状の粉の圧密度は、水の流れに対する抵抗と均一性を左右する大きな要因になります。

濾過速度としての流量(ml/sまたはg/s)は、水圧に対する流路全体の抵抗(損失係数)のバランスで決まります。

圧力を整理し「見える化」する - コツから手法へ

エスプレッソ方式以外では、圧力はどのような働きをしているのでしょうか?

圧力は「気体の膨張圧力」「水圧」以外にも様々な形となって現れるものなので、それらとドリップの関係を整理しながら解説して行きたいと思います。

まず、圧力とは物体と物体がぶつかった時、そのどこに(面)にどれくらいの力(運動エネルギー・位置エネルギー)が加わったのかを表すための用語です。

なので、何か物が存在したり動いたりする際には触れ合っている物の間に必ず発生しています。

ただ、現実の物体やその動きは教科書のように理想化された一様な形ではなく、コーヒー抽出に関わる以下のような条件や力、それぞれの性質が互いに作用し合いながら様々な圧力が生まれては消えて行くという変化が強弱織り交ざっている状態です。

- 基本ポイント【分量】【温度】【時間】

- 生豆・焙煎度・挽き目・鮮度・抽出器具・フィルター

このような複数要因の相互作用の結果で成り立っている力は、不規則で不可視な変化の様相を呈するため、何かしら単一の指標や理論だけで捉える(見える化する)のは困難なことが多いです。

抽出は圧力を抜きにして語れないにもかかわらず、それに該当する情報は複雑過ぎて蓄積も表現も曖昧にならざるを得ないというジレンマを誰彼問わず全ての人たちが抱え続けています。

このような理由で、主に経験則から編み出される計測機器による測定の対象に出来ない調整技術については、全体から要点のみを切り取ったワンポイントアドバイス、いわゆる「コツ」と呼ばれる形で伝えられることになります。

圧力の性質から考えると、相互作用による不規則な変化を抑制するというアプローチ方法を用いることで一定的な作用を加える操作を可能とすべく生み出されたものが、エスプレッソマシンやエアロプレス用の器具などに当たると言えます。

それは、「密閉空間で圧縮された気体が膨張しようとする力を利用して、水を粉に透過させて成分を抽出する方式に特化した設計」によって実現されています。

様々な工夫と技術によって調整ポイントが可視化されたり定量化されたりすることで、誰でも目的の状態を安定して再現可能となった暁には、それらはもはや「曖昧なコツ」ではなく「確立された手法・方式(メソッド)」と呼ばれるようになります。

このような事例をはじめとして、様々な抽出方式・手法・器具類などについて見た目や動作が大きく異なる際に、未知の現象を利用した特殊な調理方法であるかのように感じられたとしても、原理的な構造から捉えれば、ほぼ全てを4つのポイント【分量・温度・時間・圧力】に基づいて認識することが可能です。

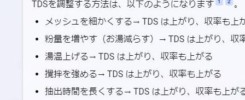

【圧力:低い ⇒ 軽め 高い ⇒ 濃いめ】

- 加圧

粉からの成分の抽出量(収率)を多くしたい場合に用います。

例えば、繊維質の密度が高く、界面活性物質が比較的少ないことで成分が溶け出しにくい浅煎り豆を使う場合や、低温・短時間といった条件であってもその量を増やすことが出来ます。

- 減圧

成分の抽出量を少なくしたい場合に用います。

例えば、焙煎度が深い・挽き目が細かい、高温・長時間といった条件で溶け出しやすくなる一部の苦みや雑味成分(微粉、繊維質含む)が過剰になるのを防ぐために用いられることがあります。

抽出中に圧力が掛かる対象としては空気・水・粉・器具類などが挙げられますが、抽出において第一の対象となるのはコーヒー粉中の成分以外にありません。

上記はそれから見た加減を表していますが、あくまで傾向を単純化して示すための一例です。

抽出工程中に働く圧力にはいくつかの種類があり、ケースバイケースでそれぞれの力が打ち消し合ったり、重なり合ったりといった複雑な(非平衡、あるいは非線形な)変化を経た上で最終的な結果を生み出すものなので、一概にどちらの加減が良いとか美味しいといった評価と結び付けることは出来ません。

※サイフォン式については下記「気圧(蒸気圧)」項参照

コーヒーの地図に欠けているページ

コーヒーの抽出理論は過去から現在まで、多くの先人たちの探求によって主軸となるポイントの洗い出しとポイントごとに風味に与える効果についての共有テンプレート化(基本編)まではすでに完了していると言えます。

現代においては、そのテンプレートを元に、多様化するそれぞれの豆や器具、および楽しみ方の特徴に合わせてより細分化された派生形が各所で生み出されながら、各種メディアを通じて多くの方に広まって行くという普及段階を迎えています。

しかしながら、その主軸を支えているメカニズムやポイント間の関係性という根幹部分について問い直してみると、その方面に踏み込んだ情報に出会う機会というものは日常的には皆無と言えるほどに稀です。

どんな仕組みでその効果が生まれるのか?

以下では、昔から様々な場面で頻繁に引用・解説といった形で記述されて来た代表的な事例を取り上げながら、当店なりの視点でその根幹部分を含む抽出の全体像を再構築して行きます。

- おいしくなる〇〇 ⇒ 淹れ方・コツ・テクニック・メソッド(方式・手法)・器具など

こういった表現はよくご覧になることと思いますが、「〇による効果として□が現れる」という因果関係について説明する場合には、△という根拠が本来であれば必要不可欠です。

- 〇を使う(使わない)→△が起こる(起こらない)→抽出される風味成分□が変化する(変化しない)

ここで、肝心なはずの△についてよくよく考えてみると、?となってしまうようなことや、ブームが去った後で実は謳われていたような▢は存在さえしなかったことが判明するといったことは、普段の生活の中でも珍しくないと思います。

そして、それはコーヒーという分野であっても例外ではありません。

特に情報発信がマーケティングを主な目的とする場合は、情報の受信者、つまり消費者の「共感」や「欲求」を呼び起こして購買行動を誘発することが最優先事項とされているため、以下のようなノウハウが用いられることが通常です。

- 一目(イメージ)でメッセージを伝える

- 常に目に入る、意識させる

- 直感的な本能や感情に訴えかける

- 良し悪しの判断を他者との比較で訴えかける

これらのような情報が用いられることには明確な理由があり、それは「抑制機構である理性をスルーして感情や欲求を発露させる」という共通の性質を持っていることです。

なので、そこに仕組みや因果関係を表す△を求めたとしても?となってしまう理由ばかりを意図的に列挙した場合とほぼ同じ一覧になる訳ですが、そのような状況が日常となっていることへの違和感については、かねてから肌身で感じていらっしゃる方も少なくないのでは思います。

コーヒーについて情報収集される多くの方がまず直面される状況は、ビジネスというフィルターを通した後の情報(強制的な動機付けを目的とした取捨選択や歪曲表現)に触れる機会が圧倒的に多いために、以下のような迷い道や落とし穴に陥ってしまうことも少なくないようです。

- 本来必要とする情報にスムーズに辿り着けない

- 表現が曖昧だったりズレていて本質がすくい取れない

- つながりの見えない情報の羅列の中でかえって混乱してしまう

- 見た目重視、見よう見まねに留まってしまう

- 素材、器具・機械任せといった手軽さに落ち着く

- 目的がいつの間にか商品を得ることにすり替わってしまう

こうした事態が受信側で連鎖的に起こって行く、言わば大掛かりな伝言ゲームのような情報伝達システムを私たちは普段から利用していると捉えてもらうと、その現状について分かりやすくなるかと思います。

このシステムによる問題に対処するためには、あらかじめ伝達経路上で本質的な情報が失われること(エラー)を想定した上で、情報源(ソース)から自動復元(リカバリー)されるというルールを設定しておくことが望ましいです。

ここでは、【圧力】という誰でも知っている言葉を「コーヒーの淹れ方」にまつわる様々な情報をつなげる「鍵(共有キーワード」にしてもらうことを目的としています。

そして、その言葉に特定の役割を果すためには「抽出のコツと表現されるものの多くは【圧力】を主要な原理として利用する手法であること」について、その情報源を明確にしておく(ライブラリ)必要があります。

以下では、抽出においてどこか判然としないまま放置されて来た働きについて紐解くだけでなく、どなたでも新たな「鍵」を使って抽出の扉を開くことが出来るようになるための整理と解説までを試みたいと思います。

ドリップの源流「水と粉の性質」を知る

基本編・応用編の二つの記事で明らかにしようとしているのは「抽出の土台にある水と粉の性質とその間に働く力」です。

それは誰にとっても、どこであっても、どのコーヒーであっても変わりません(普遍)。

私達が日常で目にしたり行ったりするドリップは、すでに何らかの個別の条件によってカスタマイズ(特殊化)されたものですが、そのような幾多の派生形に枝分かれする前の源流に当たる情報が、まさにそれです。

だからこそ、それに焦点を合わせた時に見えて来る「4つのポイント」について理解することが、素材や方式、器具、環境、あるいは人やお店(ビジネス)といった特殊ケースに左右されることなく、「ドリップの全体像」を捉えるための最短ルートと言えます。

- 圧力を生み出す主因ごとに分類する

- 圧力と基本ポイントとの関係を整理する

この試みは「コーヒーの淹れ方」の解説としては新しいアプローチ方法になります。

すでに明らかになっている要因と明らかになっていない要因について、どのように扱ったり表現したりすれば伝わりやすいものになるか?という自問から導かれた内容ですので、稚拙な点、聞き慣れない用語や直感的に把握しづらい内容もあるかと思いますが、総じて水が粉に浸透しようとする力をイメージしてもらうと分かりやすくなると思います。

コーヒーのおいしさは人それぞれ?じゃあその解説もそれぞれ?

好き嫌いだけで捉えるなら、その通りだと思います。

しかし、内面的な感覚だけに頼らず、外に出て全体を見渡してみれば、「それぞれ」が生まれて来る源流がどこかにあることも見えて来ます。ここでは「感覚か?理論か?」のような限定された二極論でもなく、それら全てに共通する原理(自然科学)に則って整理するという方針を取っています。

このような解説方法についても、コーヒーと同じようにそれぞれのお好みがあり、全ての人が納得するものはないということは承知しています。

ただ、「コーヒー界や文化」において独自に培われ、広く通用されるようになった抽出に関する捉え方とその表現方法には、その源流付近にまだまだ不足している部分があります。

今までにない正確な「地図とナビゲーション)」を獲得するためには、新しいアプローチ方法も必要と考えています。

それは、少しづつ求められ始めている「コーヒーが生まれるための自然と人間の働き」という次の領域まで、つながりを持って理解したり感じ取ったり出来る方法を模索する上でも不可欠なステップです。

それは現状支配的な「マーケティング理論」とは異なる次元の認識論です。

まだそこまでを明確にお答え出来る段階ではないので、より深く幅広く探究して行きたいと考えてます。

また、この解説での物理や化学についての内容は、だいたい高校生までの教科書に書かれている範囲のものです。

以下で用いるそれらの用語や過程については不正確にならない程度に要約しています。ご興味ある方はキーワードで検索してみて下さい。

圧力から紐解くドリップとは?

撹拌

撹拌をコーヒー抽出で用いる際の代表的な手法としては以下の3つが挙げられます。

- ステア:スプーンや棒、へらを使って行うもの

- スピン:ドリッパーやサーバーごと粉と水の混合物を揺らしたり回転させたりするもの

- 対流:水流によって粉全体が動き続ける状態を作り出すもの

呼び方は違えど、様々な調理でごく自然に用いられて来た手法の一つです。

素材に力学的な圧力(運動エネルギー)を加えて成分を押し出す・剥がすという「加圧」によって以下のような効果が得られます。

- 浸透性を高める

- 成分溶解量を高める

- 全体の状態について均一性を高める

過去のドリップ解説において「粉を動かさない方が雑味が出ない」という一文をご覧になったことがある方は多いと思います。その影響から未だコーヒー愛好家の一部では撹拌は邪道という固定観念がはびこっているように見受けられる場面があります。

ここでは、もう少し抽出について柔軟に捉えて頂けるように、撹拌を抑制する目的は【圧力】という視点を得た場合にどのように見えるのか?について以下の事例を追って解説してみます。

「粉を動かさない」という言い回しは、過去に国内で流行し今も根強い人気の【深煎り・多粉量(一杯分数十グラム)・中温度(80℃前後)・長時間(5~10分前後)】という抽出条件を標準とする、一部のネルドリップ式で用いられて来たセオリーです。

そこで目的としている風味は、抽出方式と条件を見ただけでも判断出来ますが「かなり濃いめでどっしりとした飲みごたえ(ボディーあるいは高いTDS濃度)のあるコーヒー」となります。

長時間掛けて粉の層全体から成分を取り出して行く手法は、後述する「浸透と拡散」という圧力の一種を利用するためのものですが、当然どんな手法であっても閾値を越えるほど抽出を進行させれば(収率を高めれば)雑味は出ます。

なので、さらに撹拌を追加することで成分抽出が過剰となってしまうことを防止しましょう、という圧力ポイントに則したバランス調整について表現したものと見ることが出来ます。

抽出の全体像から見れば「粉を動かさない」というセオリーは、全てに通じる原理に当たるものではなく、多様な調整方法の中で「減圧」に該当するものの一つと位置付けられます。

それは上記の事例以外では、撹拌という「加圧」を前提条件に含む方式も数多く存在することでも証明されます。

「浸漬式」全般では、水の中で粉が舞い上がるという形で構造的に自ずと撹拌が加わります。具体的には、あらかじめサーバーに水と粉を全量投入するフレンチプレス式、エアロプレス式、沸騰した水とその動きを用いるサイフォン式、小鍋で煮出すトルコ式など。

上記の例が示すことだけでも、豆、器具、方式、手法といったどれか一つだけを取り上げて「美味しくなる、ならない」と断定する根拠とはなり得ないこと、そして、目的の風味に合わせたバランス調整を施すことがコーヒー抽出の本質ということがご理解頂けるのではと思います。

現状は、おそらく皆さんがイメージされているよりもはるかに、コーヒー抽出における「原因〇と結果▢を結ぶ因果関係△のモデル(式)」は曖昧模糊と言って差し支えないレベルのものでしかないと思います。

少なくとも当店では、その関係性についての探求を続けることで、皆さんにこれまでより明確な情報をお伝えして行くことも大事な仕事の一つと考えています。

方式やレシピ、器具、さらにコツといった抽出条件の構成要素を4つの調整ポイント【分量・温度・時間・圧力】に分類することによって、それらについての「加減」が風味に対してどのように影響を及ぼすのか、という関係性を表すことは、そのモデル構築にとっての重要なベースとなります。

近年のコーヒー界を見渡してみても、方式や器具、セオリーに従がった定型や根拠や汎用性に乏しかった経験則に囚われることなく、実際に起こっている現象そのものを直視しつつ対応するという柔軟な姿勢へと変化しつつあるように見受けられます。

それに伴い、状況と目的を整理した上で、抽出に当たってはどのタイミングでどのような調整を施すべきか、という地に足の着いた議論がなされる機会も増えて来ているように感じます。

同じように抽出したつもりでも風味がブレるのはなぜ?

基本的には、同じ粉と器具、基本ポイントといった抽出条件を揃えるようにすることで大きなブレは防ぐことが出来ます。

しかし、杯数を変えるために粉量を大きく変える場合や、風味の細かい部分を捉えた場合については抽出のたびに異なる印象を感じることがあると思います。

その原因の一つに、目には見えない様々な水と粉の性質による抽出過程での部分的なズレや偏りを指す「抽出ムラ」という現象があります。

撹拌は「水と粉の接触機会と成分の溶出経路を増やす、あるいは均等化する」という効果もあるので、抽出ムラを緩和するための手法としても用いることが出来ます。※詳細については後述

例えば、ドリッパー内の粉に水が通って行く透過状態においては、注水方法によって粉と水が接触する機会が大きく変わることや、下層に向かうほど粉や水の重さによる圧力が集中するという偏りが生じてしてしまうこと。

浸漬式全般については、粉の比重(水より軽いか重いか)によって水面に浮かびやすいもの、逆に沈みやすいものに分かれてしまうこと、などが挙げられます。

また、粉に含まれる微粉と呼ばれる一見しただけでは分からないほど微細な粒子が、フィルターや粉の隙間に入り込むことで引き起こされる「目詰まり」という現象がありますが、意図した抽出を阻害する原因の代表的なものとなっています。

こういった目には見えずとも抽出に大きな影響を及ぼしている様々な要因があることから、それぞれの対応策として様々な「コツ」が生まれるということになります。

こういった現象についても、経験や伝聞に基づいた民間療法的な対処法から、原理的な仕組みに基づいた「適切な対応手順=どこでも誰とでも共有可能な対処法」へと発展させて行こう、というのがこの記事の主旨です。

水勢:注水量・高さ・ベクトル

ハンドドリップを代表とする上部から水を落とす注水方法(プアオーバー)に伴って発生する圧力についての解説です。

注水口から粉面までの高さや注水量が変わると「水勢(流速・流量)」が増減することで粉に加わる圧力が変化します。

注水の高さ・量 ⇒ 重力による位置エネルギー ⇒ 運動エネルギー⇒ 圧力(水勢)

そして、その強さと方向がドリッパー、あるいはサーバーといった容器の形に沿った水の流れとなり、結果として水と粉の混じり合った乱流を発生させます。

この状態が、前項で挙げた「対流による撹拌」に当たります。

その発生条件は分量、時間、圧力、ベクトルのバランスなのでケースバイケースですが、注ぎ口の細いドリップケトルで慎重に注がない(滴下式注水による完全透過状態を作らない)限りは、通常の範囲でも十分に起こり得ます。

基本的な物理現象としては水勢という圧力が強くなるほど成分溶解量は増加する、という単純な比例関係を示す場合が多いですが、コーヒー抽出においては方式や器具類の仕組みとコーヒー粉の性質によって相反する結果がもたらされる場合も多々あるので注意が必要です。

浸漬式の場合 ⇒ 構造がシンプルで受け皿(各種スラリー容器)の壁面によって圧力が逃げにくくなっているため、【圧力(水勢・撹拌):大⇒濃いめ 小:軽め】という効果がストレートに表れる

透過式の場合 ⇒ 水の重さを利用して受け皿(ドリッパー)やフィルターに開けた穴を通過させる構造となっているため、圧力の一部が抽出液の流出速度を上昇させるエネルギーに変換される

透過式では【圧力】が変化することによって【時間】も変化するという相互作用が起こる

コーヒー抽出における圧力の効果を単純には計れなくなってしまう原因は、透過式の持つ「成分の溶解と濾過を同工程内で行う仕組み」による所が大きいと言えます。

例えば、水勢を増すほど粉とフィルターを透過して流れ出す速さ(流出速度、あるいは濾過速度)が増すことになるため、一定の抽出量に達するまでの抽出時間は短くなります。

この関係について風味傾向に与える効果として見た場合、プラス(加圧:濃いめ)とマイナス(短時間:軽め)が相反して同時に発生していることになります。

そこまでの関係性なら感覚的にも把握出来ることですが、その「効果の度合いについて把握しようとする段階」に踏み込もうとすると、そこには、各ケースで異なる全ての抽出条件を含んだ相互作用まで追究しなければ言及することが出来ないという「複雑性の障壁」が待ち構えています。

そして、現在のコーヒーの世界では、その途方もない組み合わせ問題を解決してくれる一般的な方法は未だ見つかっていません。

※調理としての抽出をある程度コントロールし、大多数の人々が常においしいと感じるコーヒーを作るということは、すでに可視化されている「基本編:3つのポイント」を元に経験を積むことで、どなたでも十分可能な範囲のことと思います。

しかし、それだけをもって抽出について客観的で合理的な理解に達していると言うには、はるか及ばない確固とした理由があります。

それは、私たちにはほんの一部しか「圧力が見えない」という知覚と認識の壁が存在することです。

ドリッパーを変えたら味が変わる?

「コーヒーの味が変わる」と表現する時、味という言葉が指すものを感覚的な付加要因を除いた含有成分のみに絞り込んだ場合、変化しているのは以下の3つの要素です。

- 収率:豆全体の成分量と抽出液中に溶解した成分量のバランス

- 濃度:抽出液中の水量と成分量のバランス

- 成分比:抽出液中の成分内の種類ごとのバランス

器具類にはそれぞれの形状・材質・仕組みといった違いがあります。

意図されたものもそうでないものも含めて、それらの違いは抽出工程中の4つのポイントに特定の影響(加減)をもたらすことから、器具の効果による風味傾向の特徴が現れます。

ドリッパー(フィルター交換型)には円錐、台形、円筒などありますが、抽出状態に影響する代表的な要素が以下になります。

- 大きさ

- 角度

- リブ

- 流出口

- 材質(加工性・熱伝導率)

これらの違いによって、水が抽出液となって流れ落ちるまでの速さが変化し、抽出時間に長短の特徴が表れるということが、風味に最も影響を与える要因です。

透過式では粉と水が接触する機会の多少が抽出結果を決定していますが、その機会について直接測定したり指標化することはかなり困難なことです。

なので、接触機会と密接に関連し、比較的に正確な測定が可能な「流出速度」が重要な指標となります。

ドリッパーの特徴について考える場合は、個別の状況によって異なる粉の状態や注水方法、フィルターの特性、フィルター一体型(金属・樹脂・陶器などの多孔質構造を利用した濾過機能を合わせ持つもの)といった要素の特徴を混濁させないように区別する必要があります。

逆に「減圧」を用いる代表例が「点滴型注水(滴下式)」と呼ばれる、雫を一滴一滴落とすように水を注ぐ手法になります。

撹拌項でもお示ししたようなネルドリップ式や水出しコーヒー、ドリップ式コーヒーメーカーの一部で採用されているシャワーヘッド型注水機構などで用いられることが多いです。

透過式において【圧力(水勢・撹拌】を抑えて水の流出速度を遅くすることには、水が粉の上層から下層までを透過する間に接触する機会(面積と時間)を増やすことで、溶け込む成分量をより多くするという目的があります。

この関係性は【圧力:低】+【時間:長】と表すことが出来ますが、冒頭で挙げたエスプレッソマシーンとは逆のポイント調整の組み合わせ方によっても成分抽出量は高めることが出来るという実例となります。

※詳細は下記「ポタポタと長い時間かけて注水する手法は何のため?」

お湯が掛かってない所はもったいない?

水の注ぎ方に関してよく頂くご質問です。

水をはじめとする液体、あるいは気体といった流動的なものが、他の物に染み渡っていく現象を浸透と言います。

抽出についてよく知るためには「水」と「コーヒー粉」の両方の性質を知り、その二つが出会った時にはどんなことが起こるのか?について考えることが欠かせません。

コーヒー粉の性質:粉の粒子は植物の細胞壁で形作られており、それが焙煎の熱で膨張することによって空洞化した目に見えないほど細かい穴(細孔)が無数に並んだ格子形状の多孔質構造となっています。

それは植物の繊維で出来た細い管の集まりのようなもので、そういった粒子の集まりである粉全体も同様と言えます。スポンジや土壌みたいなものをイメージしてもらうと良いと思います。

水の性質:水が細孔(繊維の管)の入り口に触れると互いの表面張力の働きで水が細孔の奥へ浸透して行くという、いわゆる毛細管現象が起こります(吸水)。その力は分子同士が引っ張り合う分子間力が源になっているので、その強さが気圧や重力と釣り合う地点まで上下左右どの向きにも進みます。

浸透には水を注ぐ位置や量といった目に見える流れの強さだけではなく、直接には見ることの出来ない性質による自発的な力も働いています。

このように、注がれた水は自然と粉全体に浸透して成分を溶け出させる働きをするものですが、水との触れ合い方によって成分を溶け出させる力には強弱があるということでもあります。

詳しくは次項に続きます。

成分をどれだけ溶け出させたら良いのか?

抽出は水の浸透具合をコントロールすることによって成分溶解量を調整することが大きな目的ですが、その結果についてどの程度を良し悪しとするか?という「評価」はお好み(感性)、時勢、母数によって変化する程度問題の色彩が強く、広い視野で見れば決まった答えというものが存在しない性質の疑問です。

「評価」や「価値」をテーマとする方がご興味のある方は多いと思いますが、そちらはコーヒーや抽出の仕組みを捉える物理や化学の分野とは別の、生物学や社会学分野の領域です。

コーヒーの様々な側面やテーマについて異なる視点を持って捉えることはもちろん大事ですが、それらが混沌としたまま扱われる場面が多いため、それぞれの主題に沿った情報整理の必要性も感じます。

取り留めのない議論や筋道のない結論が堆積した「出口のない沼」にハマらないようにするためには、話の前提となる対象とその範囲を明確にした上で互いに共有するといった情報の扱い方を学ぶことも大事と思います。

風味傾向とその評価に関しては、次の②記事にある「まとめ項」や以下の記事において、「収率と濃度」に焦点を当てた捉え方の一つをご紹介しています。

浸透と拡散 - 溶解の仕組み

抽出中の水と粉の間では「粉に含まれていた成分が徐々に水に拡散して行く」という現象が起こっています。

一般的に溶媒に溶質が拡散する現象は溶解と言います。そして、その溶液を固形物と分離濾過して取り出すことまでが抽出と呼ばれるプロセスです。

この項では、これらコーヒー抽出の中心的な仕組みについて解説して行きます。

まず、コーヒーの抽出方式が透過式と浸漬式の二つに大別される理由をお示ししておきます。

※この項の内容は既存の考え方や直感的なイメージだけでは捉えにくい部分が多々含まれるため、各用語についても整理しながら解説して行きます。

透過式と浸漬式の違い

水と粉の接触機会(表面積と時間)が異なります。

各々の抽出状態がどのように違うのか、について簡潔に表すと以下のような関係になります。

- 透過:粉量 > 水分量 → 不飽和状態

水が溜まらずに粉の層を通り抜ける

断続的な注水によって接触機会の意図的な配分を行う

- 浸漬(しんし): 粉量 < 水分量 → 飽和状態

粉と水の全量を混合した状態を保ち、接触機会を終始ほぼ一定とする

※粉量と水分量の不等式は絶対的な関係を表すものではなく、実際の場面で様々な抽出方法や器具類をどのように運用するかによって式が逆転する場合もあります。

透過式であっても飽和状態になったり、浸漬式でも不飽和状態になったりすることは起こり得るということです。

実際の抽出過程によく見られる事例で説明すると、透過式器具を用いていたとしても流出速度に対して注水速度が大きくなるとドリッパー内の粉は浸漬状態を保っている時間の方が長くなる、といったことです。

このような状態を含む抽出工程は「半透過式」もしくは「半浸漬式」と呼ぶべきものですが、これを抽出の指標に加える方法の一つとして、おおまかな飽和率とその抽出時間に占める割合を示す値のようなものを考えるべきかもしれません。

透過と濾過の違い

両方とも何かが何かを通り抜ける現象としては同じことですが、透過する際に不純物や目的外の要素を分離する過程を含む場合を濾過と呼びます。

コーヒー抽出において水を浸透させる目的は成分を水に溶解させることなので濾過とは言えません。

その後、コーヒー水溶液と粉をフィルターで分離する過程が濾過に当たります。

コーヒー抽出においての「透過式」では、これらが区別されずに扱われることが多いですが、ワンセットにすることで手間が少なくなるというメリットばかりではなく、要素間の複雑な相互作用を引き起こしたり、抽出中の変化を把握しにくくなったりするデメリットも生じていることを認識する必要があります。

※化学的に詳細な現象まで捉えれば、比重や分子量・極性・移動性をはじめとした成分の性質によって溶出は粉⇒水の一方通行ではなくコーヒー水溶⇒粉への逆移動(分配)や吸着、化学結合といった現象も起こるので濾過も含まれますが、この記事でそこまでは触れません。

ここでは、呼称やイメージに囚われることなく物理的な状態をありのまま捉えるようにしてみて下さい。

拡散ってどういうこと?圧力なの?

拡散は、気体や液体といった流動的な物質内の粒子の運動が温度や濃度によっても変化することに起因し、状態が異なるそれらが混じり合う際には全体が均一状態に向かうように自発的に移動して行く現象です。

- ここではコーヒーに含まれる分子・イオン・微粒子をまとめて「成分」とし、性質や状態の違いによる拡散・溶解・分配・分散・乳化・化学反応の違いについては区別しない

- コーヒー抽出で常用される濃度とは⇒質量分率=成分(溶質)質量g÷水(溶媒)質量g

- 成分の動きで見た場合⇒濃度の高い水溶液側から低い真水側へ移動する

- 水の動きで見た場合⇒成分濃度が高い側の方が相対的に水濃度は低くなるので、真水側から水溶液側に移動する

この動きの大きさを表す用語が「浸透圧」で、圧力の一つに数えられます。

コーヒー抽出中の拡散の流れ

①コーヒー粉に水を注ぐと毛細管現象によって粉に浸透した水に成分が溶け出すことで濃度の高い水溶液が出来る

②周辺の水に対して生まれた農度差を均一化する方向に水が動いて行くことで、結果的に成分が全体に拡散する

③重力・熱・撹拌などが加わることで発生する水の流れによって運ばれた可溶成分がコーヒー水溶液中に濃縮される

浸漬状態 ⇒ ① + ② = 単純拡散系

透過状態 ⇒ ① + ② + ③ = 移流拡散系

コーヒー粉中の成分は大半が固体であるため、その拡散を強く促すにはあらかじめ水に溶けた状態にしておくことが効果的となります。

そのために①を意図的に行う工程が、いわゆる「蒸らし」と呼ばれる準備段階(一段階目の拡散)であり、抽出初期に大きな濃度差を作り出すことで効率的に拡散(二段階目以降の拡散)を起す手法として利用されています。

もう少し具体例を挙げると、海水を淡水化する際などに用いられる「逆浸透膜浄水法」と呼ばれる浸透圧が大きな役割を担う仕組みがあります。

ここで「逆」と付いている意味に注目すると、それぞれの動きが分かりやすくなると思います。

1つの容器内で海水と水を半透膜で隔てた場合、水の濃度は水のみの側の方が高くなるので浸透圧の高から低へと正方向(水側から海水側)に向かって自発的に水が移動して行きます。

ミネラルの濃度は海水側の方が高いですが、半透膜の細孔はミネラルの分子たちの大きさより小さくしてあるため、ミネラルは半透膜を通過出来ず、極小の水分子しか行き来が出来なくなっています。

自発的な動きを順方向とすると、そのままでは海水から水だけ抽出することは出来ません。

そこで、水の自発的な浸透圧より高い圧力を海水側から掛けて海水側にあった水が水側に向かって移動するという逆方向の動き(逆浸透)を人工的に起こしてやると、海水からミネラルを分離して水だけを抽出することが出来るようになります。

※詳細にははるかに複雑な作用が絡みますがここでは割愛します

水出し型浸漬式

容器に粉と水を入れておくだけでOKというタイプは、自然発生する浸透圧のみを利用していることから最も単純でエネルギー消費の少ない抽出方式と言えます。

ただし、常温常圧(25℃1気圧)環境では水と成分の浸透拡散が人の味覚上で十分と感じられるほど起こるまでに数時間単位を要する点が日常作業としての大きなデメリットとなってしまいます。

そのため一般的な抽出方式においては、外部からエネルギー(水圧・水勢・水温・撹拌など)を追加することでその進行速度を速める工夫を施されたものが主流となっています。

透過がドリップ問題の核心

浸漬状態での粉から水に成分を移動させる原理は拡散現象が中心で、比較的静的な状態であることから単純化しやすく、科学的な解説も見つかりやすいと思います。

なので、ここからはコーヒー抽出の過程において最も複雑な仕組みで成り立っている透過について、その概要と実践的な視点から見た役割や効果について迫って行きたいと思います。

透過をコーヒー流の表現に言い換えると、以下のような手法によって意図されている状態を指します。

- 蒸らし

- のの字を描く

- シャワーヘッド型注水

- 点滴型注水(滴下式)

- 粉に水を浸透させる(浸み込ませる)

- 粉に呼吸させる

- ドリッパー内の抽出液が落ちるまで待つ

- 注水量と時間の配分(最も現代的)

これらは全て上記□内でお示しした「毛細管現象」と「拡散現象」という不飽和状態における水と粉の性質を利用するコーヒー抽出の最も特徴的な部分を表しています。

焙煎された豆の内部では格子形状に張り巡らされた繊維によって無数の細孔が形成されていて、それぞれに固形化した成分が貼り付いていたり炭酸ガスや香りとして閉じ込められていたりする状態です。

豆を粉にすることで繊維の壁を壊し、粒子表面に露出させた部分のそれらは外部に放出されやすくなりますが、粒子の内部にはまだ水やガスや成分の出入口がない細孔が残ったままです。

ここで、粉の表面積とは各粒子内部に広がる微細な多孔質構造までを含めて水や空気と接触する部分と捉えると、粉(粒子の集まり)に注いだ水が単に粒子間の隙間を流れるだけでは表面全体に触れていることにはならない、ということがイメージしやすくなると思います。

粉の内側に成分が放出されやすい部分とそうでない部分が存在することによって、溶解の進み具合に部分的なバラツキが起こる現象が抽出ムラと呼ばれるものです。

抽出ムラって何?

まずコーヒー粉の性質について考える時は「粉(全体)」と「粒子(一粒)」に分けて捉える必要があります。

その上で、水と粒子の内部までを含む表面が接触した際に【温度】【時間】【圧力】が均一でないと、部分ごとの溶解量にバラツキ(ムラ)が生まれてしまうということを表しています。

それらを完全に均一にすることは不可能ですが、それに近づけることによって、抽出を繰り返してもカップごとの違いが感知出来ないほどの再現性を得ることは十分可能な範囲です。

- 最初の注水で粉が浸漬状態になってしまうと、各粒子の周囲を覆う水からの水圧が壁になりガス抜きと膨張が妨げられます。同じく、ガス抜きに伴う粉全体の膨張も妨げられ、粒子・粉とも内部での「水の通り道(溶出経路)」が作られにくくなります。

- ガスを保持したままの乾いた粒子は比較的に水が浸透しにくく、水に浮きやすい状態です。これをはじめ、各粒子の比重が異なることによって浸漬過程の粉には上層と下層という差異が生まれ、水との接触機会や掛かる水圧も異なって来ます。

- 「透過式」の注水過程では、水勢や注水位置の加減によって粉粒子の表面やドリッパーの壁面沿いを水が流れて行くだけになったりする場合あります。また、噴き出すガスや気泡、粒子の積み重なり方などによっても水が流れやすい経路に偏ってしまうことがあります(チャネリング:偏流)。

そこで、注水を以下のような二段階の目的に分けることで、出来るだけ粉全体から均一に成分が溶け出すようにする工夫が生まれたと考えられます。

① 浸透:粒子の内部まで吸水させつつガスを抜き、粒子内部で固まっている成分が水に溶け出しやすい状態を作る

② 溶解:粒子内部や周辺から成分が溶け出し濃度が高まった抽出液を、新たに注がれて来る水に拡散させる

③ 濾過:フィルターに通して抽出液から粉を分離する

抽出の過程を大きく分けると、これら三段階と見ることが出来ます。

※濾過に関しては行わない方式もあること。また、それに関連の深い「フィルターの性質」は別要因として捉えないと混乱の元になるので、ここでは省きます。

不飽和状態の複雑さが抽出を不安定にする

最初の①段階を2投目以降のそれと区別して、粉量と同量程度の少量注水にとどめる手法が「蒸らし」と呼ばれています。

この手法は、粉の持つ吸水作用によって粒子の深部まで水を浸透させることで抽出ムラを抑え、その後の②段階を全体で均一に進行させるための準備を行うことを目的としています。

「蒸らし」中には、水が浸透するにつれ粉・粒子の中で溶出経路が増えて行く過程を、粉全体が吹き出して来るガスの圧力で大きく膨らみ香りが立って来ることからも見て取れます(コーヒードーム)。

ただし、見えない内部まで十分に行き渡っていないことで準備不足となっている場合も多いので注意が必要です。

②段階では抽出中の水が茶褐色に染まって行きます。その濃さも進行度合いを表す目安になります。

以降も①と②を断続的に繰り返して注水量とペースを配分するという工程の本質的な役割は、上記の「毛細管現象」と「拡散現象」が起こる機会を加減することで成分溶解量を調整することにあります。

しかしながら、この工程では4つのポイントを含む抽出条件の全てが相互作用に関わって来るため、どうしてもそれぞれのケースで効果の現れ方にバラツキが大きくなってしまいます。

抽出工程中に起こる複雑な変化(非線形あるいは非平衡状態)の全てを包括的かつリアルタイムに捉えるような測定は不可能なため、それについて正確な数値や何らかの度合い(単位)によって指標化する手段は今のところ存在しません。

そして、その情報伝達ともなればなおのこと、さらにつかみどころのない不作為要因、(あるいはそのような手段が存在し、あたかも全て意図的にコントロール可能であるかのような表現)の混入によって生まれる不安定さを解消することは、もはや人類の想像を絶するほどに困難な道のりと言えます。

透過工程(不飽和状態)に伴う不安定さを回避するため、浸漬工程(飽和状態)の割合を高めたり、撹拌を用いたりすることでケースごとの風味のバラツキを抑えることを意図した抽出レシピや器具が推奨される機会も増えて来ています。

この問題についての認識とその対処が必須条件とされる「カッピング」の方式に「浸漬式かつフィルターによる濾過なし」という極度に単純化された工程が選ばれている第一の理由です。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、抽出方式やお好みの風味に合わせた使い分け出来ると調整の幅が広がると思います。

関連記事:上手にドリップするには?基本編 – 分量・温度・時間と濃度の関係 –「カッピング」と「テイスティング」の違いは?項

ポタポタと長い時間かけて注水する手法は何のため?

水出しコーヒー器具やネルドリップ式の一部で見られる、いかにも職人ぽい感じが際立つ例の手法についてです。

点滴型注水は、水が留まりにくい透過式を用いる場合にも水と粉の接触機会を出来るだけ増やすことを目的としています。

具体的には、上記の①②プロセスを部分的に細かい間隔(表面積と時間)で繰り返して行くことによって、注いだ水分が粉の表面から下層に至るまでに粒子間の隙間や粒子内部の経路で起こる拡散と集合の機会が増えるので、成分濃度が高まるということです。

そして、その目的を達成するためには水勢や浸透拡散という圧力をはじめ粉との接触機会を全体に広く分散させる必要があることから、以下のような注水技術に帰着することとなります。

- 注水口と粉上面の距離を近くして雫を乗せるような少量注水を行う

- 不飽和状態を維持しながらも、水が満遍なく粉全体に触れる機会を与えるために、1を断続的に粉上面に螺旋(らせん)を描くように行う

※円状の範囲を線で網羅するためには螺旋移動が最も重複が少なく効率的な形となるためで、一般的に「のの字を書くように」と言われれる理由です。

この手法は「透過式では新たな水を注ぐほど粉が持っている成分を取り出すことが出来るというメリット」を活用するための最たるものです。

そして、「浸漬式では抽出中に全体の濃度が均一に近くなるほど粉から水への成分の移動が起こりにくくなるというデメリット」の対極に位置します。

別の視点では、注水に当たって手間も技術も細口ドリップポットも必要なく抽出ムラも起こりにくいという浸漬式のメリットの対極に位置するデメリットとも言えます。

また、この違いが同じ分量・温度・時間という条件で比較した場合に、透過式の方が浸漬式より抽出が速く進行する(収率が高くなる)理由についての原理的な解説となります。

「成分の溶け出しやすさ = 成分拡散の起こりやすさ(拡散係数)」という観点から、これらの作用が与える風味への影響度をまとめると以下のようになります。

【圧力(拡散係数)の大きさ:不飽和(透過 )> 飽和(浸漬)】

【不飽和状態(透過)の時間:長い ⇒ 濃いめ 短い ⇒ 軽め】

※粉と水分は容器内に偏りなく広がっている(抽出ムラがない)ものと仮定します。

温度

温度は圧力と切り離せない関係にあります。イメージで言うと、原子や分子がどれくらいの速さで動き回っているかが【温度】で、それらが周囲の物質に接触する時に及ぼす作用が【圧力】の一つの姿として現れるからです。

温度が高い水ほど水分子が激しく動いているということなので、粉に触れた際に加わる圧力は高くなります。

それゆえに粉への浸透性が高まり、より多くの成分が溶解することとなります。

紛らわしい点があると思うので付け足すと、このことは水分子の運動が大きいほど接触した粉の繊維質を膨張させて出入口を大きくしたり、固着している成分を剥離させたりしやすくなるということに言及しています。

ですので、分子ごとの性質による「水への溶けやすさ(溶解度)」とは別の話です。

ただコーヒーの成分については水温が高いほど溶けやすいものが多く、単純に【温度 高⇒濃いめ】になるので、それほど複雑に考える必要はありません。

※より詳細に踏み込むと、風味の素になる多数の成分それぞれに「水温に比する溶解度」はじめ「親水性」「親油性」「揮発性」「電離性」「分子の大きさ」といった抽出に関わる性質の違いがあります。

例えば、4つのポイント調整値が大きく異なる「エアロプレス」と「水出しコーヒー」という二つの方式において、同じ粉を使って同濃度なるように抽出したもコーヒーを比較した場合を挙げてみます。

「高温・高圧・短時間のエアロプレス式」と「低温・中圧・長時間の水出し式」では4つのポイントが大きく異なるので、それぞれの分子の種類ごとに溶けやすいものと溶けにくいものがあります。

最終的な抽出液中の成分量は同じ(この場合は同濃度かつ同収率)であっても、成分全体中で種類ごとに含まれる量の比率は異なることが風味の違いとして表われます。

「濃度」や「収率」という測定基準は、抽出された成分を単に全体で一括りの量として扱います。それを構成する内訳(成分比)と4つのポイントに関する専門的な研究成果も年々増えていますが、未だ不明確なことも多い分野です。

※「毛細管現象」を引き起こす分子間力は温度が高くなるほど弱くなります。それに伴い浸透性は低くなっているはずですが【温度 高⇒濃いめ】という結果に変わりはありません。

気圧(蒸気圧)

「気圧」は気体の重さや移動から生まれる力で、私たちを取り巻く空気の圧力(大気圧)は、コーヒー抽出時の水の動きにも常に作用を及ぼしています。

※その作用を利用する工夫の一つがドリッパーのリブです

また、「蒸気圧」は水が蒸発して気化する時に体積が大きく膨張する(1700倍)ことから生まれる力で、サイフォン式やエスプレッソマシンの仕組みに利用されています。

ただし、コーヒー抽出における気圧はあくまで液体を移動させる原動力として利用されることが多く、気体そのものを粉に作用させる仕組みではありません。

そのような抽出方式は、精製(香気成分抽出・カフェイン除去など)や焙煎(スチーム・加熱蒸気式など)段階の加工法を除いてはほぼ見られません。

サイフォン式はその名前の由来となっている「サイフォンの原理」という気圧と重力の差から生まれる力というよりは、蒸気の圧力変化によって液体を上昇・下降させる構造となっています。

「沸騰型浸漬式」と「透過式」が一体化しているという複雑さも相まって、説明に当たっての用語や効果が混濁しやすい抽出方式でもあります。

ここでは器具や過程についての詳細は省きますが、その中で実践的なポイント調整に関わる圧力とその効果について解説して行きます。

※一般的なガラス製で上(ロート)下(フラスコ)に分かれた器具がおそらくイメージしやすく、作用も明確な構造なので例に取っています。

蒸気圧を利用する似たような仕組みを持つ器具として、モカエキスプレス、マキネッタやパーコレーターと呼ばれるものがありますが、どのくらいの水圧を粉に加えるかによって密閉性や粉受け、フィルター、流路の構造が若干異なります。

- 下部フラスコ側の水が沸騰した水蒸気の蒸気圧によって押し出され上部ロート側へ上昇する。【温度】の高い水が粉への浸透性を高める。

- ロート側で粉を浸漬状態するための「撹拌」。

- 抽出液がフラスコ側へ下降する際の「撹拌」。水流を螺旋(スパイラル)状にすることで、フラスコ下部に沈みやすい微粉によるフィルターの目詰まりと逆流などの不規則な流れを防止する。

- 下部フラスコ内の温度が下がると水蒸気が水に戻ることで「(フラスコ内の気圧について)減圧」が起こり、抽出液がフラスコに吸引されて下降する。この時、上部ロート側の粉と抽出液には通常の「重力 + 大気圧」に加えて「撹拌(運動エネルギー)+ 吸引力(真空からの負圧)」が働いた状態で濾過される。

その構造上、抽出過程の各所で「加圧⇒濃いめ」の調整が自ずと加わるようになっています。

そのため、意図的に浸漬の際の【時間】【温度(加熱作業)】や「撹拌」を控えめに調整する事例が多く見られます。

このように「仕組みと効果を理解した上で加減出来るかどうか」という【圧力】を使いこなす難しさと面白さが、随所に詰め込まれた方式です。

真空吸引式抽出器具の発展 2023/02/04追記

2023年現在、抽出を促進する方法として「密閉空間の空気を減圧することで発生する吸引力」を利用した新たな器具が登場して来ています。

現象としては、上記サイフォン式の「4.濾過段階」で起こっていることに近いです。

それらの器具類は電化製品となっており、減圧するための空気抜きを電動ポンプを使って行うという点で異なります。

器具としては新しいものですが、考え方はもちろんのこと、その原理による抽出方法というものは昔から様々な分野で用いられています。

そして、エスプレッソマシンに代表される蒸気が持つ突出した体積の膨張性を利用する加圧方式に比べて、圧力の強さという点においてはかなり劣ることが明白です。

なぜなら、それに比肩するほどの強い吸引力(負の気圧)を生み出すためには、その分だけの容器の大きさ(体積)か必要になるのですが、家庭用電化製品ではサイズの制約に迫られてしまうからです。

その制約を補うため、一連の工程内でいくつかの抽出方法を組み合わせる必要があるようで、この点も加熱や撹拌を用いるサイフォン方式と同じです。

製品の最終形態にはバリエーションが見られますが、その中でも構造的に相性の良い「循環方式」が多くなっています。

このように4つのポイントから各抽出方式や器具が持つ風味傾向の特徴を捉えると、そこには「扱いやすさ」や「抽出効率(一定の時間、コーヒー液の体積、エネルギー当たりに抽出可能な成分量という意味)」などの要素も含まれているということが分かります。