更新情報

11/7 新ステージの自動化ツールを鋭意製作中(公開は未定)

9/27 「数値化によって求めるものとは?」項を更新

9/1 ブリューレシオについての詳細を追記

8/27 SCAゴールデンカップとは?項を追記

8/14 グラフ上のポイント(赤丸)のデータ一覧が正常に表示されていなかったバグを修正

8/12 コントロールチャートのIdeal Zoneとレシオラインについての解説を追記

8/10 抽出メモの入力フォームを追加

コーヒー収率計算フォーム(by ChatGPT)

- フォームにTDS濃度、分量の計測値を入力し計算ボタンを押すと、収率とそれに関連した値が表示されます

- 同時に、それらの値が示す「抽出状態のバランス」がグラフ上にプロットされます

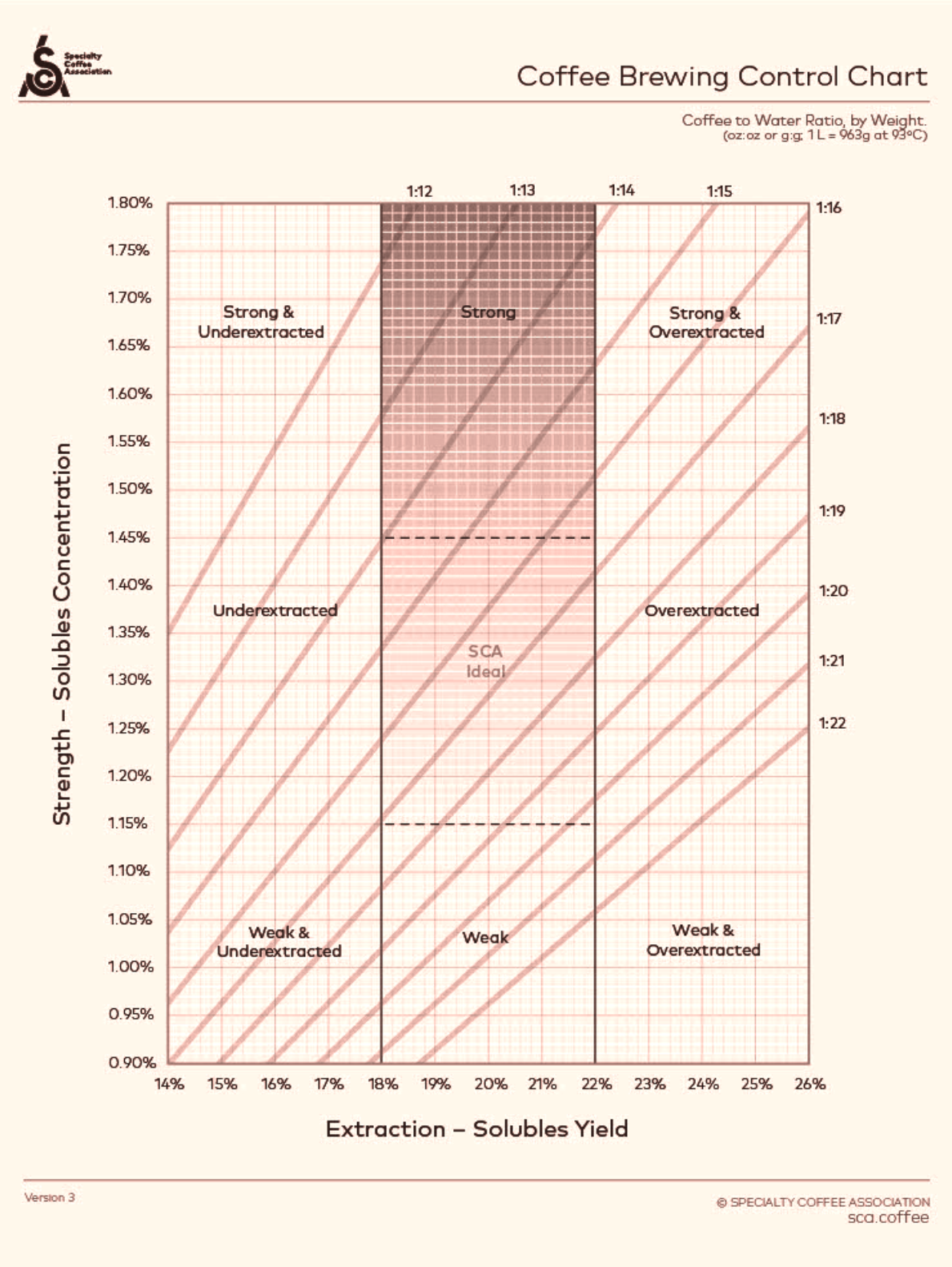

- 下のチャート(Brewing Cotrol Chart)と照らし合わせることで、抽出と風味傾向の関係について客観的に把握することが出来るようにます

- 結果の保存方法:グラフ上のポイント(赤丸)をクリックするとデータの一覧がポップアップします。その状態で「右クリック ⇒ 画像を保存」 or 「スクリーンショットを保存」

- 値を変えて計算を繰り返すとグラフ上には全ての結果が残ります。各ケースについての様々な比較が出来るので、レシピ作りの試算用としてお使い頂くことも出来ます

- 入力内容が当方のサーバーに保存されたり、何らかの形で利用されたりすることはありません

- 用語の説明や計算の詳細については以下の記事をご参照下さい

成分量(g) ⇒

収率(%) ⇒

粉量:抽出量 ⇒ 1 :

粉量:注水量(ブリューレシオ)⇒ 1 :

Coffee Brewing Control Chart(抽出コントロールチャート)

Brewing(醸造)

- コーヒーの場合は「抽出」と同義

TDS(総溶解固形分)濃度

- 抽出液(出来上がったコーヒー水溶液)に対する溶解している成分量の比率

- TDS:Total Dissolved Solidの略語

Extraction Yield(収率)

- 粉量に対する抽出液中に取り出された成分量の比率

- Extraction=エキス・抽出・収斂

- Yield=収率・収量

- コーヒーの場合、まとめてEYや収率などと呼ばれる

Strong(濃い)⇔ Weak(薄い)

- 抽出液中の成分量が水量に対して多めか少なめか

- このチャートでは、中心のIdeal Zoneを基準として高いか低いか

Over(過抽出)⇔ Under(未抽出)

- 粉中の可溶性成分(最大30%弱)に対して、実際に抽出液中に溶け出した成分量が多めか少なめか

- このチャートでは、中心のIdeal Zoneを基準として高いか低いか

Ideal Zone(理想的な範囲)

- TDS(1.15~1.45%)& 収率(18~22%)

チャートの出典元となる研究内で実施されたサンプル調査の結果から統計的に得られた範囲とされています。

理想的と表現されてはいますが、評価手法や価値観が介入する余地が大きい要素でもあることから、年代や地域の異なる発信団体によっては若干異なる値に変更されているケースもあります。

※下記「ゴールデンカップとは?」にある、現在のSCAが示している値も若干異なります。

エスプレッソコーヒーの一般的なTDSは8~11%ほどとされており、このチャートの範囲には含まれていません。

この研究での調査対象となっているコーヒーのタイプは、いわゆるレギュラーコーヒーやドリップコーヒー、プアオーバーと呼ばれる常圧・抽出時間数分程度の透過式であり、そのデータに再現性を確保するための実験方法としては、容量1Lほどのコーヒーメーカーが用いられているものと思われます。

Brew Raito(ブリューレシオ)

- Coffee to Water Ratio(粉量と注水量の比率)

- グラフ右上の枠外に並んでいる「1:○」という値

- ブリューレシオライン(ここでの仮称)

抽出結果をグラフ上に積み重ねた際に右斜めの直線状に表れる、ブリューレシオとTDS・収率の関係

ブリューレシオが招きやすい誤解と注意点

※更新前の記事では簡略化していた部分について、自身の認識も含めて混同しやすいポイントがあったため加筆修正しました。

フォームの計算結果には、よく似てはいるものの異なる二つの比率が示されています。

- 粉量と抽出量(出来高)の比率

- 粉量と注水量(投入量)の比率(ブリューレシオ)

- 抽出量 ≒ 注水量 – 抽出中に器具類や粉に吸水された量

※いずれも単位は質量(g)

抽出方法によっては抽出量や注水量が明確に計測出来ない場合があったり、計算したい内容によってはその差分が重要になる場合があったりします。

特に、何気ない会話の中では言葉や表現の区別が曖昧になりやすいので、混同しないように注意が必要です。

また、チャート右上には小さい文字で「注水量1Ⅼ=963g・抽出温度93℃」という記載があります。

水1Lの質量は1000gでは?という疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、その値は日用の範囲で支障のない程度に簡略化された表現です。

水は温度が高くなると質量当たりの体積が大きくなる(密度が低くなる)ので、本来は一気圧93℃時の質量は963gであり、その値を用いていることが明示されています。

学術的な研究においては、抽出をはじめとする実験、計測、論証などの施行条件は必要に応じて科学的に客観的かつ正確な値(方法)を用いることが最低限の前提となっています。

ブリューレシオラインは、そういったか科学的に正当な条件を整えることによって得られた結果(データ)から導かれていることから、「物理的な法則性」を示しているということが言えます。

そして、確かな法則性を持つということは、導かれた式に従がって逆算する(あるいは予測する)ことも可能ということなので、チャート上に記載のない条件についても具体的な値を読み解くことが出来るようになります。

例)

- ブリューレシオ ⇒ 1:17 = 粉量:963

- 粉量(g) ⇒ 約57g

- 推定抽出量 ⇒ 約0.88L (78℃⇒ 水密度0.973g/ml ⇒ 856g )

- 粉量(g):抽出量(g) ⇒ 1:15

- TDS:収率 ⇒ 1:15.6 (レシオラインの角度を表す)

このように上記フォームの計算とは逆の手順を踏むことで、ブリューレシオラインを元に粉量や抽出量を導き、およそのTDS・収率と風味傾向まで予測するということも論理的には可能です。

実際の場面で濃度計測まで行うケースはごく稀であり、そもそも濃度計をお持ちでないことの方が普通です。

なので、ブリューレシオという言葉に触れるのは、逆算手順を元にした「簡単な分量比率の計算だけで抽出結果(濃度感)のおおまかな予測を立てる方法についての解説」の中が多いのではと思います。

しかし、ブリューレシオを起点に組み立てたレシピによる実際の結果からは、期待ほどの一貫性や再現性が得られない、というケースを体験されている方もまた多いはずです。

なぜなら、その方法はゴールまでの目安作りとして、ある程度の水準までは有効なのですが、この実験に用いられた抽出条件とは異なる現実の多様な抽出過程については多くを語るものではないからです。

TDSや収率という抽出結果についての計測値としてのレシオは、ブリューレシオという一つの要因のみによって決定されるものではなく、あらゆる抽出条件(方式・器具・焙煎度・挽き目・分量・温度・時間・圧力など)の組み合わせによる相互作用を一つ一つ積み上げた最終的な結果なので、原理的に不安定な値です。

レシピにおいて固定の分量比率が示されていると、一見は便利で万能なものに映るかもしれませんが、その数字に頼り過ぎる(ゴールを先取りして積み上げ過程をすっ飛ばそうとする)ようになってしまうと、「数字を使って計算したところで結局はケースバイケースで味が変わるなら意味がないのでは?」といった感じの落とし穴にハマる可能性が、かえって高まります。

その最たる事例が、「透過式のレシピで杯数を変える場合に固定のブリューレシオを用いて(レシオラインに沿って)算出された分量を用いてもTDS濃度が安定しない」という、抽出の物理的な構造上避けられない問題にぶつかることです。

再現性を高めるためにブリューレシオという数値を御旗として掲げたはずなのに、それを確固とすればするほど再現性から遠ざかって行く、という自己矛盾に陥ってしまう。

この矛盾は、よほど抽出に精通した方でないと適切に対処することはおろか、その存在を認識することさえ難しい関係性だと思います。

どうしても、これまでのコーヒーレシピが指定された杯数ごとに独立性が高い(分量が変わることで風味バランスが崩れやすい)ものとならざるを得なかった理由には、私たちはまだ「何がどうつながっているのか?」という根本的な原因と解決策にまで辿り着けていない手探り状態の中にいる、という背景があります。

まとめると、1つのレシピを元にした複数の抽出結果をチャートのような直線的な比例関係に沿うようにコントロールするためには、レシオ以外の条件についても物理的な法則性に則ってそれぞれの値を調整しなくてはならない、という結論になります。

そして、その方策こそが世界中のコーヒー愛好家が長年に渡って追い求ているものの一つですが、このチャートにそこまでの詳細が示されている訳ではありません。

それもそのはずで、抽出という現象を司る法則性に触れるためには、理論的にも技術的にもこの研究とは別次元と言える領域まで足を踏み入れる必要があるからです。

※世間には理論や対処法と呼ばれるものも数多くありますが、昔からあるコツの伝聞と感覚的な経験則をツギハギしているだけというものが大半です。

いざ、理論上の整合性や実践上の再現性が疑問視され、真摯な検証に掛けられる機会があれば耐えられない(破綻している)ような事例は多々あります。

例:杯数を増やす⇒レシオから算出した値よりも粉量を「少し」減らす・挽き目を「少し」粗くするなどといった濃度を下げるための微調整を後付けで取り繕う

抽出条件の調整に当たって、「各ケースに合わせた変化量」を事前に正確に示すことが難しい理由は、抽出に関わる要素全体を網羅する科学的な理論が未だ確立していないからです。

数値化によって求めるものとは?

コーヒーの濃度については、基本的に液体であることと成分の体積が不明であることから「質量パーセント濃度」で表されるのが通常です。

- 質量パーセント濃度(%) = 溶質質量(g) ÷ 溶液(溶質+溶媒)質量(g) × 100

なので

- コーヒー濃度(%) = 成分量(g) ÷ 抽出量(g) × 100

また、水や抽出液の分量については、水の密度「1g/㎤=1g/ml:4℃」に基づいて簡易的に表されます。

コーヒーの世界ではプロの仕事を含むほとんどの場面において、簡便な計算でも十分に事足りる範囲の事象しか扱わない傾向にあるので問題視されること自体がまずありません。

「コーヒーは数字じゃない」といったような思いや立場が主観的な価値観の中に広く存在することは事実として否定しようのないところですが、「コーヒーの中で起こっている物理現象という客観的な事実が存在するかしないか」とは別の話です(※量子論を除くマクロな尺度限定)。

もし、これまでのコーヒー業界が物理現象を重視する立場だったとしても、より普遍的な理論と高度な技術を土台として日進月歩している分野はこの社会にいくらでもあるという意味では、先進的と言える要素も少ないと思います。

「コーヒーについてどのように認識したり表現したりするのか?」という議論に際して、そこに数値を用いることが適切かどうかは、あくまで、「精度の水準をどこに合わせるか」いうわずかな立場の違いによるところだけだと思います。

その水準を少し上げると、言葉の定義や要件に従がって上記レシオラインに関する計算で行ったような内容まで考慮する必要が出て来るということになります。

濃度には計測する単位によって様々な表し方があるということもその一つです。例えば、体積単位であれば「体積パーセント濃度(%)」、物質量単位であれば「モル濃度」など。

上記の場合では、体積と質量の関係を表すために「密度(g/Ⅼ)」を用いていますが、液体や気体の体積は温度(と気圧などの圧力)によって変化することも考慮すべき内容に含まれています。

濃度という情報を扱う際には単位表記に気を付けないと言葉の意味や値にズレが生じてしまう恐れがあります。

その上、TDSとBrixの換算値(0.79~0.85辺り)や濃度計の温度補正に関しても近似値や不統一な方法が用いられているので、そもそもの前提から、コーヒーの濃度についての計算や情報共有に多少の誤差を含むことは避けられないということを認識しておく必要があります。

コーヒー抽出プロセスを探究するための現代的な手法においては、コーヒー豆や水や器具類といった物体の運動と性質、およびそれらの測定あるいは検証技術についても分野の壁を越えて深く学んで行くことが欠かせなくなって来ています。

ただし、その目的は「細かい数値や表現の違いを追い求めること」ではなく、「コーヒー抽出という複雑で動的なプロセスの再現と共有についての可能性の模索」ではないかと思います。

そして、それ以上は求めることが難しい対象(自然の産物)を扱っていることを胸に留めておけば、商品あるいはノウハウについての誇大広告や、自前の経験あるいは理論の中だけで堂々巡りの迷い道に誘い込まれてしまうような事態も避けられるようになるのではと思います。

ゴールデンカップとは?

SCA(スペシャルティーコーヒー協会)では、コーヒーの中でも「スペシャルティー」という分類に該当する品質とは何かを明確にするため、製造に関わる主な項目ごと(生豆の生産段階だけでなく焙煎・抽出・器具類など)に、その目安となる要件をまとめた標準規格(Standards)が定められています。

🔗SCA : Heritage Coffee Standards

「ゴールデンカップ」とは、ペーパードリップに代表されるプアオーバーやフィルターコーヒーに分類される抽出方式について(主にエスプレッソ式と区別される)、その標準規格を満たしたコーヒーのことを指しています。

ゴールデンカップの要件

- TDS(1.15~1.35%)& 収率(18~22%)

- Brew Raito (Coffee to Water Ratio)⇒ 1:17前後 55 g/L ± 10%

チャート内Ideal Zoneの中心付近を通るラインを追ってみると、1:16から1:18という値につながっています。これらの関係性を根拠として上の値が導かれているようです。

※誤解や曲解を招きやすい点を挙げておきます。

世界中のコーヒーに関する基準や捉え方、ひいては各国や地域ごとの規格や社会制度に至るまで百花繚乱といった時代が長く続いて来たこと。

そして、それを大きな原因の一つとして世界規模でのビジネスや情報共有についての問題(生産地での奴隷制に近い仕組みを含む)を多く抱えることとなり、健全な発展が阻害されていたという歴史的な経緯があります。

それを踏まえて、「SCAでは基準やルールを示す場合にも科学的な根拠を尊重する立場を取る」ということについて、象徴的に示す意味合いが含まれた「値」となっています。

もちろん、SCAという組織の活動を幅広く伝えるためのキャッチコピー的な意味合いも含まれているとは思いますが、その辺りの経緯を踏まえることなく、安易に「完璧・最高・究極のコーヒー」であるとか、「この範囲でなければならない」といった風に、あたかもありとあらゆるコーヒーに共通する絶対的な評価基準やルールであるかのような拡大解釈を加えようとする向きはふさわしくない、ということにご留意頂ければと思います。

コーヒー抽出の指標化の発展

このチャートはアメリカのコーヒー研究所(The Coffee Brewing Institute)の所長アーネスト・アール・ロックハート氏によって1957年に発表された正式な論文から抜粋されているものです。

🔗The Soluble Solids in Beverage Coffee as an Index to Cup Quality

TDSや収率という指標による分析手法は、水質や食品の検査で用いられて来た古典的なものですが、70年ほど経った現在もコーヒー抽出についての科学的な基礎を示す研究として有効性を保っており、SCAをはじめとする世界中のコーヒー関連団体などで広く活用されています。

最近の研究によって、濃度と収率の2次元軸だけでは表現や評価の指標としては十分ではなかった要素についての補完が進められています。

特に、近代の精密な機器や分析法を用いて発見された成分や官能試験に基づいて製作された「コーヒーフレーバーホイール」に代表される繊細な風味特性との関連性を見出すべく、コーヒーに特徴的な「苦味の強度」という味覚軸を追加してバージョンアップされた3次元チャートが発表されています。

※フレーバーホイールについては、次のブログ記事で見やすいものがご紹介されています。

🔗山と珈琲、心の一杯:SCAAの新しいコーヒーフレーバーホイールを日本語に翻訳してみた【印刷用PDF付き】

3Dチャートと新たに得られた官能試験の結果を組み合わせることで、抽出状態と苦みや甘み、酸味といった味覚と抽出の関係を、より多角的に読み取ることが出来るようになったとのことです。

そして、「Ideal Zone」や「Under/Over」という表現には、その統計の元となったサンプルの品質や時代、および地域的な背景が反映されている可能性や、時代を経て発展を遂げたコーヒーの多様性との齟齬について疑問が投げかけられていた所もあるためか、品質の可否について示す指標は用いなくなったようです。

🔗3D Coffee Brewing Control Chart 2021 by SCA

ただし、「苦みの強度」をはじめとする味覚情報の数値化については、この研究で行われた試験と同様のコンセンサスを得るための前提条件と環境(あるいはルールとそれに則った訓練)が必要になるため、誰でもどこでも同等の精度を持つ値が得られるというものではありません。

風味の表現や評価の方法において常にボトルネックとなるのが「客観性の担保」です。

それを得ることはコーヒーの世界でも最も難しいことの一つに当たるので、現在も3次元バージョンは傾向を把握するための参考資料として用いられることが多く、実践的な場面では可視化や計算が容易な2次元バージョンが用いられることが多いようです。

コーヒーを様々な角度から「味わう」ためのツール

今回の記事は、「何度も同じ計算するのは面倒だなあ」という個人的な動機から、BingAI(ChatGPT3.5?)を使って計算とグラフ作成を自動化するスクリプト(java)が出来るかやってみた、というストーリーが本筋です。

コーヒー分野においても時代や技術の変遷に伴って新たな捉え方が芽生えることがあります。ChatGPTのようなAIを始めとするコンピューターサイエンスと工学技術の進歩がすでに次の潮流を生み出しつつある現状から、その活用方法を学ぶ機会にちょうど良さそうと思っていたのですが…。

想像以上にAIの対話力が凄すぎて、プログラミング素人の私でも簡単なコーヒー用計算アプリくらいの機能を持つものが一日(そのうちプロンプト≒適切なお願いを考える時間が99%)も掛からず出来てしまったので、無料で公開することにしました。

他の抽出条件や計算結果の保存にも対応することなどなど、また何か思いついたらバージョンアップして行こうと思います。

ちなみに、計算式自体は単純明快で難しいものではないので、最低限の記録や計算機能に限れば、専用ソフトやAIを使わずとも既存の表計算ソフトで十分なものが作れます。

例えば、スマホを始めとする特定機器の専用ソフトにはありがちなことですが、データファイルの入出力機能がなかったり、独自の保存形式が用いられていたりすることで、「その機器を変えたらソフトはおろか保存しておいたデータまで使えなくなってしまった」みたいな経験をされたことはないでしょうか?

そのような残念な事態を防ぐためにも、標準的な形式で保存・閲覧出来ることは大事なポイントと思います。